今回は、肩の痛みの中でもスポーツや日常生活で多く見られる

「インピンジメント症候群(肩の挟み込み)」 について、

その仕組み・原因・関わる筋肉のバランス・姿勢や運動連鎖の関係を、

専門的な視点からやさしく解説していきます。

さらに、肩の状態を整えるためのストレッチとエクササイズの考え方についても、

「ななつほし整体院」が大切にしているリハビリ理論を踏まえてお伝えします。

🦴 肩のインピンジメント症候群とは

「インピンジメント」とは「衝突」や「挟み込み」という意味です。

肩の関節の中で、腕を上げる動作をしたときに骨と筋肉(腱板など)がぶつかることで痛みが起きる状態を指します。

肩関節は、上腕骨・肩甲骨・鎖骨など複数の骨で構成されており、非常に自由度の高い関節です。

しかし自由度が高いぶん、筋肉や関節のバランスが崩れると、動きの中で摩擦や圧迫が起こりやすくなります。

特に、

-

腕を横から上げると痛い

-

肩の前側・外側にズキッとした痛みがある

-

夜、寝返りを打つと痛みで目が覚める

といった症状が典型的です。

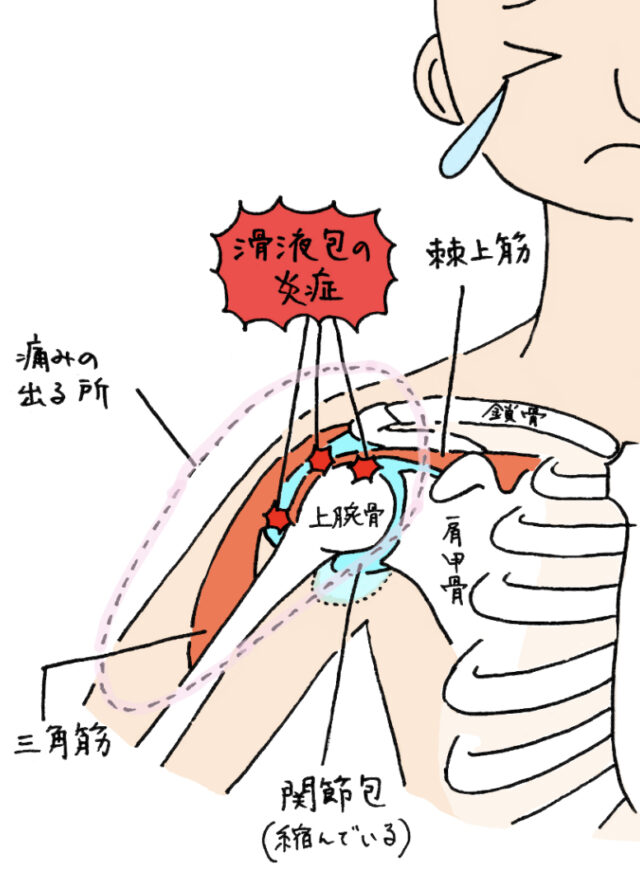

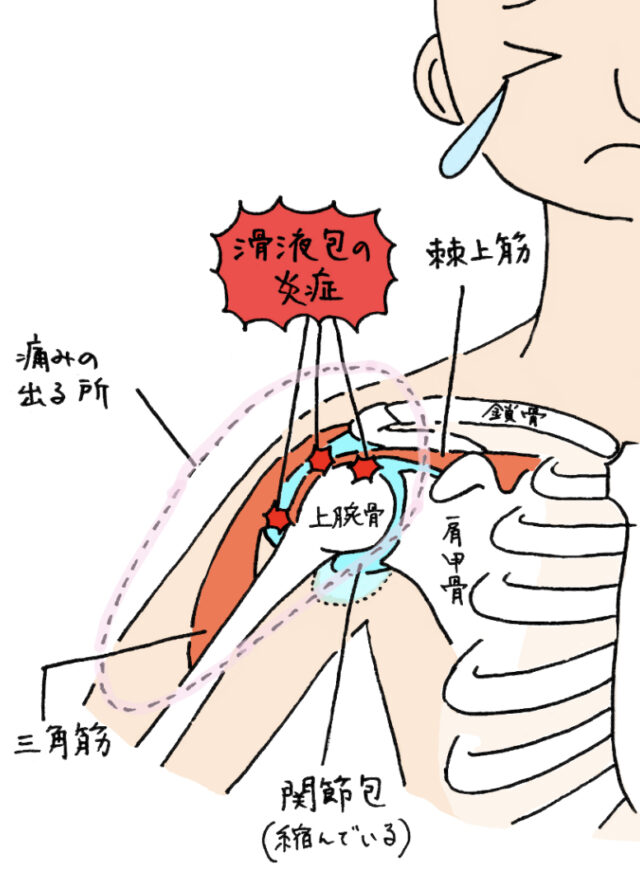

🩻 肩の構造と痛みのメカニズム

肩の挟み込みは、主に以下の構造で起こります。

-

肩峰(けんぽう):肩甲骨の一部で、屋根のように肩関節の上を覆っています。

-

上腕骨頭:腕の骨の先端部分。

-

棘上筋腱・肩峰下滑液包:肩峰と上腕骨頭の間を通る柔らかい組織。

通常、この空間は「肩峰下スペース」と呼ばれ、滑らかに動くようにできています。

しかし、姿勢の崩れや筋肉のアンバランスにより肩甲骨の動きが悪くなると、

腕を上げたときにこのスペースが狭まり、筋や滑液包が圧迫され痛みが発生します。

💡 肘の可動域が肩に与える影響

肩の動きは、肘や手首とも密接に関係しています。

実は「肩の痛みなのに、肘の動きが制限されている」ケースは珍しくありません。

たとえば、

-

パソコン作業や家事などで肘を曲げた姿勢が続く

-

上腕二頭筋(腕の前側の筋肉)が過緊張する

-

手首を使いすぎて前腕の筋肉が硬くなる

このような状態が続くと、肘関節の伸展可動域が低下し、

上腕骨がわずかに前方へ引かれます。

その結果、肩の位置も前方に引っ張られ、肩甲骨の回旋バランスが崩れるのです。

つまり、肘の可動性の低下が「肩の挟み込み」を助長する場合があるのです。

これは、全身の運動連鎖が正しく働いていないサインでもあります。

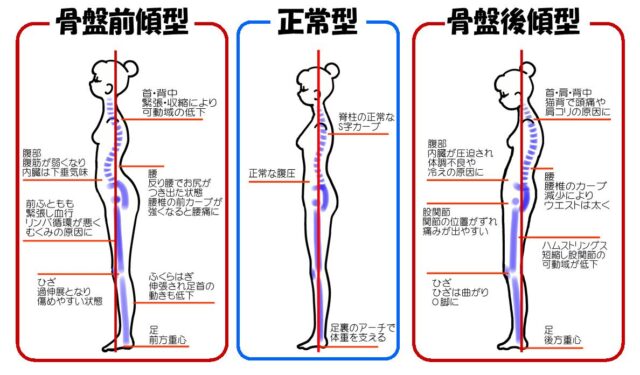

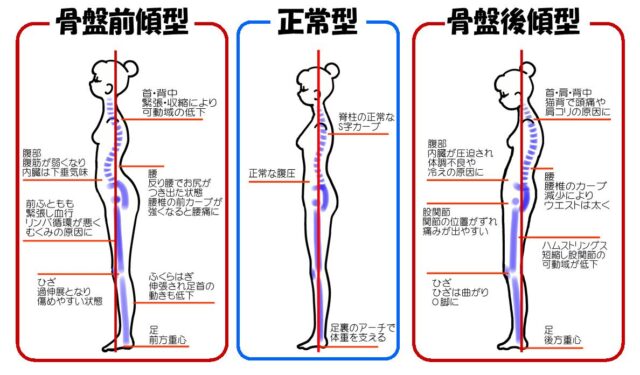

🔄 運動連鎖と姿勢の関係

肩は単独で動くわけではなく、

「体幹 → 肩甲骨 → 肩関節 → 肘 → 手首」という連鎖の中で機能しています。

この流れのどこか一つでも動きが滞ると、

その代償として他の部分が過剰に動き、負担が集中します。

たとえば、

-

胸椎が硬くなると、肩甲骨が十分に回旋できず、肩関節が過剰に動く。

-

骨盤が後傾して猫背になると、肩が巻き込み、肩峰下スペースが狭くなる。

これらが積み重なることで、インピンジメントの原因となる「衝突姿勢」が固定化されます。

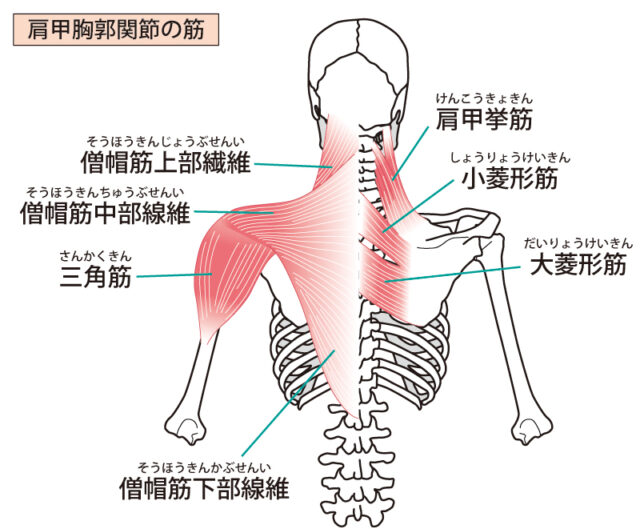

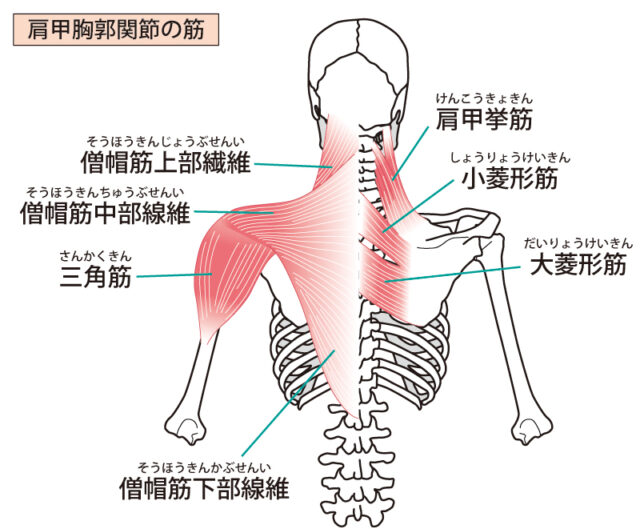

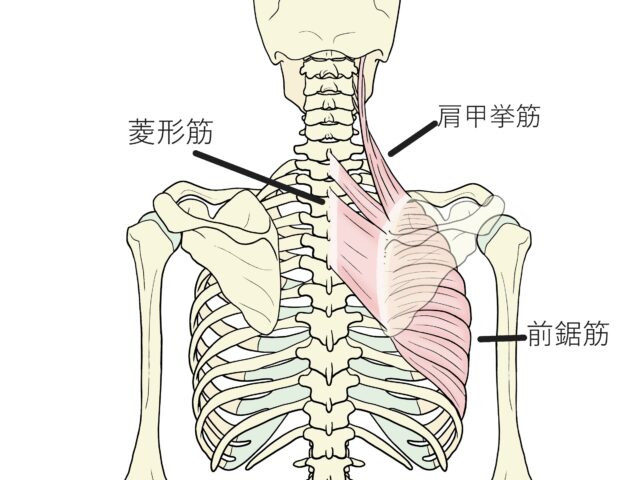

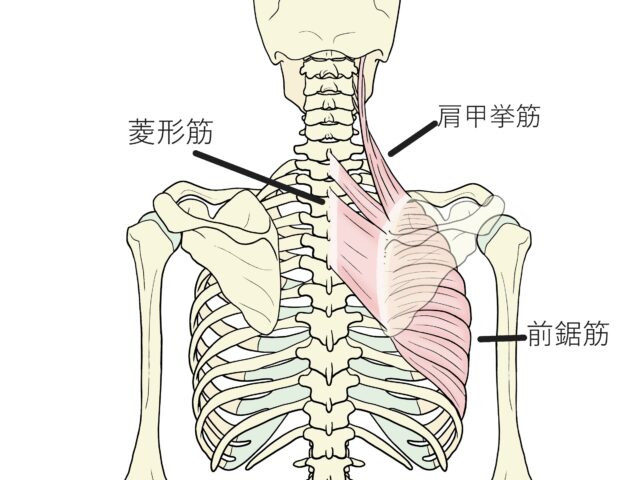

💪 「さぼり筋」と「過労筋」の関係

インピンジメント症候群の方に共通する特徴の一つが、

筋肉の使い方のアンバランスです。

-

過労筋(使いすぎて硬くなっている筋)

→ 三角筋前部、上腕二頭筋、胸筋群、僧帽筋上部など。 -

さぼり筋(使われず弱くなっている筋)

→ 下部僧帽筋、前鋸筋、棘下筋、小円筋など。

肩を前に引っ張る筋肉(過労筋)が常に緊張していると、

肩甲骨は前方に傾き、肩関節は挟み込みやすくなります。

一方で、肩甲骨を下げたり安定させたりする「さぼり筋」が働かないと、

正しい肩の動きが保てません。

🧩 過労筋を緩めて、さぼり筋を使いやすくする理由

「筋肉をゆるめる → 動きを作る → 安定させる」という流れが重要です。

過労筋を緩めることで、関節周囲の動きに「余裕」が生まれ、

その結果、使われていなかった筋肉が自然と働きやすくなります。

これは、相反神経抑制という神経の仕組みにも関係しています。

一方の筋肉(例:胸筋)が緊張していると、反対側の筋肉(例:背中の筋)は働きにくくなります。

過労筋を緩めることで、この「神経的ブレーキ」が外れ、

さぼり筋が再び動き出すのです。

つまり、緩めることと動かすことはセットで考える必要があります。

🔁 姿勢の改善と肩の機能回復

インピンジメントを起こしやすい人の多くが、

「巻き肩」「円背」「前のめり姿勢」といった特徴を持っています。

これらの姿勢では、肩甲骨が前に倒れ、

肩関節が常に狭いスペースの中で動いてしまいます。

姿勢を整えるためには、

胸を張るのではなく「胸郭と肩甲骨の自然な連動」を取り戻すことが大切です。

それにより、肩の動作中の摩擦が減り、動きのスムーズさが戻ります。

🧘♀️ ストレッチとエクササイズの考え方

ここからは、インピンジメントに関係する主要な部位を中心に、

動きを整えるためのストレッチ・エクササイズの考え方を紹介します。

(※安全のため、痛みが強い場合は専門家の指導のもとで行うことをおすすめします。)

① 胸筋群のストレッチ(過労筋をゆるめる)

胸の前側(大胸筋・小胸筋)は巻き肩姿勢の原因となる代表的な過労筋。

この部位をやさしく伸ばすことで、肩甲骨が正しい位置に戻りやすくなります。

-

壁に手を置き、胸を開くように軽く伸ばす。

-

痛みが出ない範囲で行い、呼吸を止めないように意識。

② 前腕伸筋群のストレッチ(肘の可動域改善)

肘の伸展を制限する筋肉(手首を伸ばす筋群)が硬くなると、肩に負担が波及します。

-

手のひらを下に向け、反対の手で手首を軽く曲げるように伸ばします。

これにより、肩の引っ張り感が軽減し、

肩甲骨がスムーズに動きやすくなります。

③ 下部僧帽筋のアクティベーション(さぼり筋を活性化)

肩甲骨を下げ、安定させる重要な筋。

-

背中で肩甲骨を斜め下に引くイメージで、軽い力で動かします。

肩をすくめる動作を避け、リラックスした状態で行うのがポイント。

④ 前鋸筋のアクティベーション(肩甲骨の回旋バランス)

腕を上げるときに肩甲骨を外側に滑らせる筋。

-

壁を押すような軽いプッシュ動作で活性化します。

肩甲骨が正しい方向に動くと、インピンジメントを防ぐ空間が確保されます。

⑤ 胸椎のモビリティエクササイズ(姿勢の中心を整える)

背中の上部(胸椎)が硬いと、肩の動きに制限がかかります。

-

背骨を左右に回す、または軽く反らす動作を丁寧に行いましょう。

これにより、肩甲骨の可動域が広がり、自然な腕の上げ下げができるようになります。

🩺 ななつほし整体院のアプローチ

「ななつほし整体院」では、肩だけを局所的にみるのではなく、

体全体の動き(運動連鎖) を重視しています。

-

姿勢評価

-

関節の動きのチェック

-

筋肉のバランスの確認

-

神経反応の整え方(相反神経抑制の回復)

これらをもとに、一人ひとりに合わせた手技で、動作の再教育を行います。

🤝 ななつほし整体院のモットー

「施術者とクライアントがチームになって、体の可能性を取り戻す」

私たちは、ただ施術を“受けるだけ”の整体ではなく、

「一緒に取り組む整体」 を大切にしています。

通い続けるのではなく、卒業を目指せる身体づくりをサポートします。

日常の姿勢や動作の中に原因がある場合、

その意識を変えるだけでも肩の負担は大きく減ります。

だからこそ、施術と生活習慣の両面からアプローチすることを心がけています。

🌿 まとめ

肩のインピンジメント症候群は、

「肩だけの問題」ではなく、姿勢・肘・背骨など全身の動きの連鎖の結果として現れることが多い症状です。

過労筋をゆるめ、さぼり筋を活性化し、正しい運動連鎖を取り戻すことで、

肩の動きはよりスムーズに、そして快適に変化していきます。

もし肩の動かしにくさや痛みでお困りの際は、

一度専門家の視点から全身のバランスを見直してみることをおすすめします。

ななつほし整体院では、施術者とクライアントが二人三脚で、

「自分の体を自分で理解できる状態」を目指して取り組んでいます。

💫 浦和で肩の違和感・動かしづらさにお悩みの方へ

あなたの体の「動き方」には、まだ伸びしろがあります。

丁寧にお身体と向き合うことで、日常の動作がもっと自然で心地よく感じられるようになりますよ。