こんにちは、さいたま市浦和区のななつほし整体院です!

股関節の痛みって、股のあたりやその周りがズキズキしたり、違和感がある状態のこと。

原因はいろいろあって、ちゃんと見極めてケアするのが早く楽になるコツなんです。

今回は、股関節痛の原因や対処法をわかりやすくお話しします!

最近、「歩くと股関節が痛い」「立ち上がる時にズキッとする」「長く座っていると足の付け根が重い」…そんなご相談を受けることが増えています。

股関節の痛みは年齢や運動不足だけでなく、日常のちょっとした姿勢のクセや筋肉の使い方の偏りから起こることも多いです。

そして、多くの方が「痛い場所=原因」と思われがちですが、実際には**体全体のバランス(運動連鎖)や筋肉の働き(さぼり筋・過労筋)**が深く関係しています。

今回は、

-

股関節痛の原因

-

セルフケアでできる対処法

-

ななつほし整体院のアプローチ(さぼり筋・過労筋・相反神経抑制・運動連鎖の観点)

について、やさしく・わかりやすくお伝えしますね。

◆ 股関節痛ってどんな痛み?

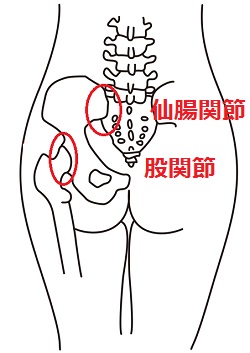

股関節は、太ももの骨(大腿骨)と骨盤がつながる“からだの要”の関節。

歩く・立つ・座る・階段をのぼる――ほとんどの動作で使われています。

この部分に負担がかかると、次のような症状が出ます:

-

立ち上がるときに股の付け根が痛む

-

長く歩くとお尻や太ももが重くなる

-

足を開いたり靴下を履いたりするとズキッと痛む

-

寝返りを打つと違和感がある

痛みの原因はさまざまですが、根本にあるのは筋肉のバランスの崩れや可動域の低下です。

◆ なぜ股関節が痛くなるのか?

股関節痛の主な原因には、以下のようなものがあります。

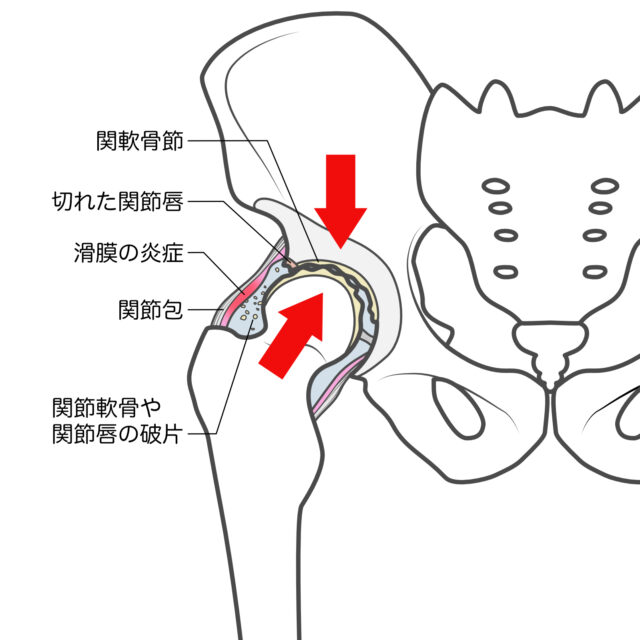

変形性股関節症

軟骨がすり減り、関節のクッションがなくなることで痛みが発生。

加齢や体重増加、姿勢のクセが影響します。

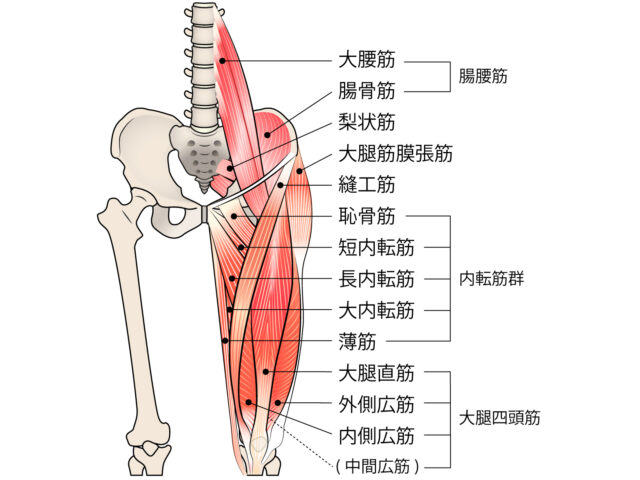

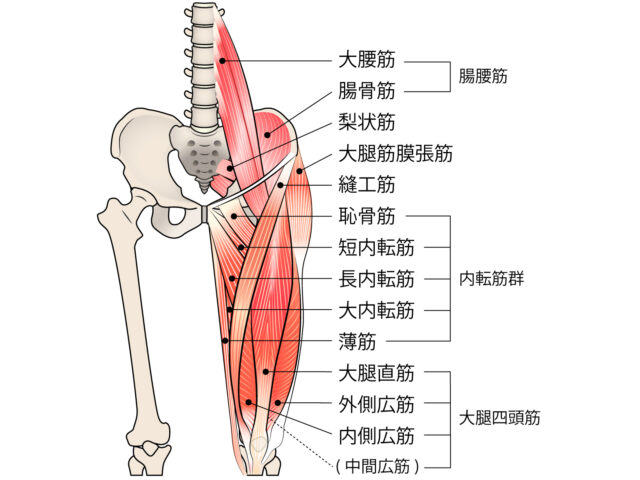

筋肉や腱の炎症(腸腰筋(腸骨筋・大腰筋)炎など)

長時間の座位や急な運動で筋肉に炎症が起きるケース。

股関節の前側(鼠径部)の痛みが特徴です。

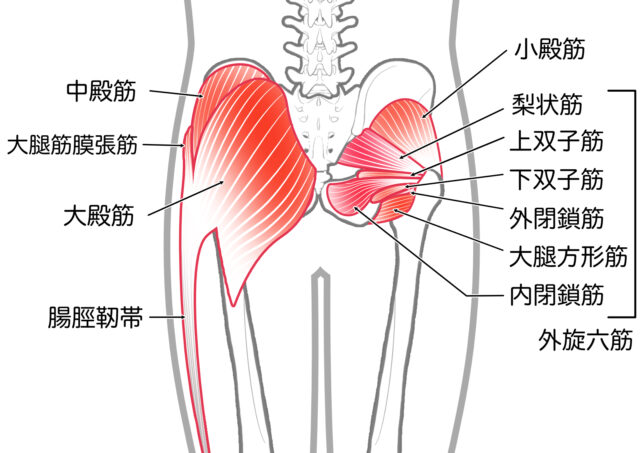

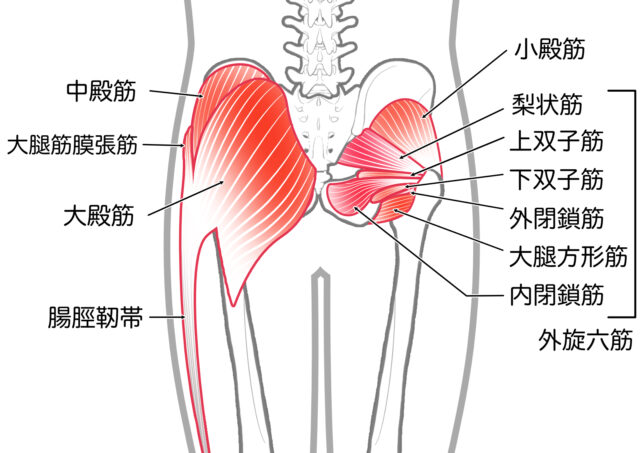

梨状筋症候群・坐骨神経痛

お尻の奥の筋肉(梨状筋)が神経を圧迫して、股関節や脚にしびれや痛みが出ます。

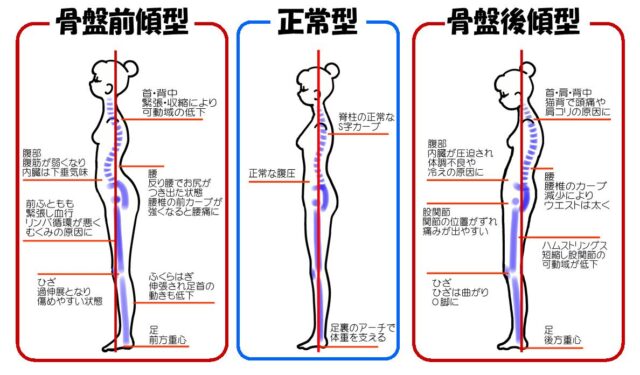

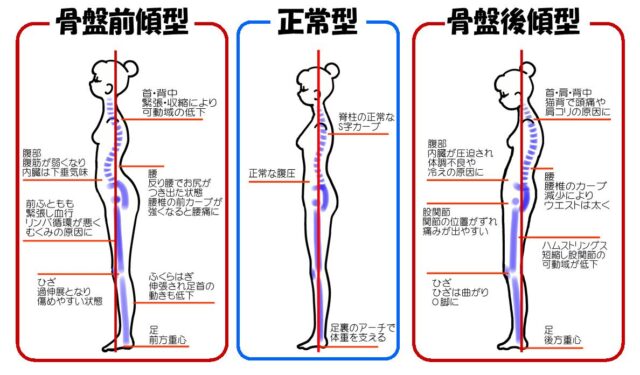

骨盤や腰のゆがみ

骨盤が前傾・後傾してしまうと、股関節の動きが制限され、負担が増えます。

筋力のアンバランス

使われすぎの「過労筋」と、働かなくなった「さぼり筋」が存在し、動作のたびにどちらかに負担が集中してしまうのです。

◆ 「さぼり筋」と「過労筋」って?

この2つの概念は、ななつほし整体院の施術でとても大切にしている考え方です。

さぼり筋

本来動くべきなのに、ほとんど使われていない筋肉。

例:大殿筋・中殿筋(お尻の筋肉)、腸腰筋など。

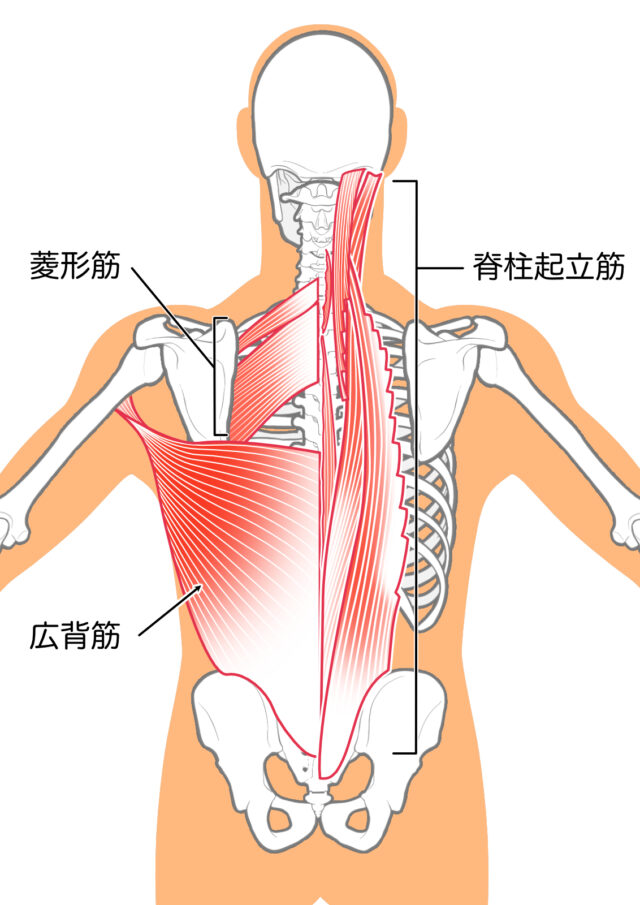

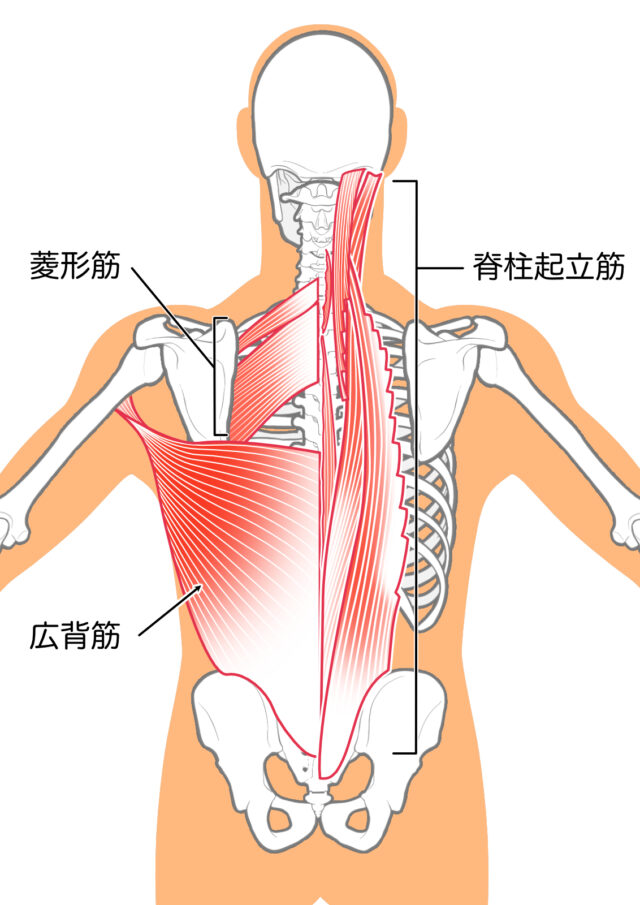

過労筋

さぼり筋の代わりに頑張りすぎている筋肉。

例:太ももの前(大腿直筋)や腰の筋肉(脊柱起立筋など)。

このバランスが崩れると、股関節をまたぐ筋肉の動きが偏ってしまい、痛み・こわばり・可動域の低下を招きます。

施術では、過労筋をゆるめつつ、さぼり筋を再び「目覚めさせる」ようなアプローチを行います。

◆ 相反神経抑制と運動連鎖の関係

股関節の動きを考えるうえで欠かせないのが、相反神経抑制という仕組みです。

たとえば、脚を上げるときには「前の筋肉(腸腰筋)」が働き、「後ろの筋肉(ハムストリングス)」がゆるみます。

このバランスが崩れると、どちらかが常に硬くなり、もう片方が動けなくなります。

また、人の体は運動連鎖でつながっています。

股関節の動きが悪いと、腰・膝・足首・肩まで影響が及ぶことも。

だからこそ、痛い部分だけではなく「全体のつながり」を見て整えることが大切なのです。

◆ セルフケアで股関節を守るには

① 腸腰筋ストレッチ(前側の柔軟性アップ)

-

片膝立ちになり、前足の膝を90度に。

-

背筋を伸ばしたまま、骨盤を前にスライド。

-

股関節の前側が伸びるのを感じながら20秒キープ。

→ 左右2セットずつ。

② お尻(大殿筋)ストレッチ

-

椅子に座って、片足をもう片方の膝に乗せる。

-

背筋を伸ばして前に軽く倒す。

-

お尻の外側が伸びていればOK。

③ ヒップリフト(さぼり筋トレーニング)

-

仰向けで膝を立てる。

-

ゆっくりお尻を持ち上げる。

-

3秒キープして戻す。10回×2セット。

→ お尻の筋肉を「使える状態」に戻します。

④ こまめに動く習慣

1時間に一度は立ち上がって、股関節を回す・軽く歩く。

デスクワーク中も骨盤を立てる意識を持ちましょう。

◆ 座りすぎに注意!

日本整形外科学会のデータでは、1日8時間以上の座位は股関節痛や腰痛のリスクを高めるとされています。

テレワークやデスクワークが増えた現代では、「座る時間」が長いほど、筋肉のバランスが崩れやすくなります。

特に注意したいのは「腸腰筋」。

座り姿勢では常に縮こまっているため、立ち上がるときに痛みを感じやすくなります。

「1時間に一度立ち上がる」だけでも、血流と柔軟性を保てますよ。

◆ 浦和・ななつほし整体院のアプローチ

当院では、股関節痛の方に対して、

「痛みの出ている場所」だけではなく、体全体の連動性・筋バランス・姿勢を丁寧にチェックします。

-

筋膜リリースで過労筋をゆるめる

-

トレーニングでさぼり筋を目覚めさせる

-

骨盤の安定性を整え、股関節の自然な動きを回復させる

といったステップで、股関節の負担を減らしていきます。

施術はソフトで、無理に押したりボキボキ鳴らしたりはしません。

年齢や状態に合わせて、一人ひとりに合った方法を選んでいきます。

◆ 院長よりメッセージ

股関節の痛みで悩んでいる方の多くが、「年だから仕方ない」と思い込んでいます。

でも、体には必ず「変えられる部分」が残っています。

筋肉の使い方を変え、姿勢を整えるだけでも、体はしっかり応えてくれます。

股関節の痛みをきっかけに、今よりも動きやすい体を一緒に取り戻していきましょう。

◆ まとめ

-

股関節痛の原因は、関節だけでなく筋肉や姿勢のバランスにもある

-

「さぼり筋」と「過労筋」を整えることが改善のポイント

-

セルフケア(ストレッチ・トレーニング)で股関節の動きを保つことが大切

-

座りすぎは股関節を固める大敵!

痛みを我慢せず、体の声に耳を傾けてくださいね。

もし「自分でやってもなかなか良くならない」と感じたら、浦和の「ななつほし整体院」にぜひご相談ください。

あなたの股関節が、また軽やかに動くようお手伝いします。