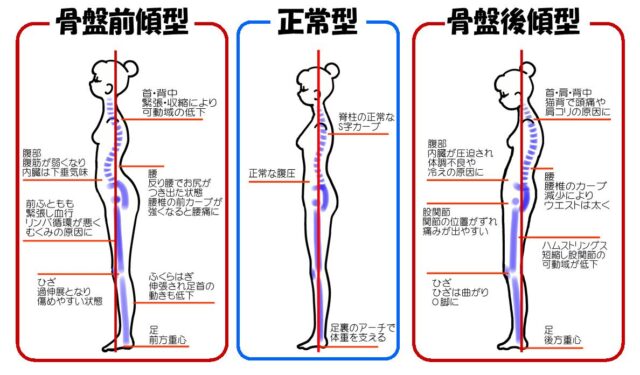

はじめに:背中の丸みと動きの硬さ、気になりませんか?

「姿勢が悪いと言われる」「背中が丸くなってきた気がする」「肩や首が凝りやすい」

そんなお悩みの裏側には、**胸郭(きょうかく)**の硬さが関係しているかもしれません。

胸郭とは、胸椎(背骨の一部)・肋骨・胸骨で構成される“上半身の中心構造”です。

この胸郭の柔軟性が失われると、背骨の動きが制限され、姿勢が崩れやすくなります。

特に猫背=背中が丸まる姿勢は、胸郭の可動性低下と密接に関わっています。

浦和ななつほし整体院では、胸郭の動きの悪さを「姿勢」「運動連鎖」「筋バランス」「関節の協調性」といった全身の視点でとらえ、

施術者とクライアントが共に取り組みながら、卒業できる身体づくりを目指しています。

今回は、胸郭の構造・動き・さぼり筋と過労筋の関係、そして猫背改善のためのエクササイズをわかりやすくご紹介します。

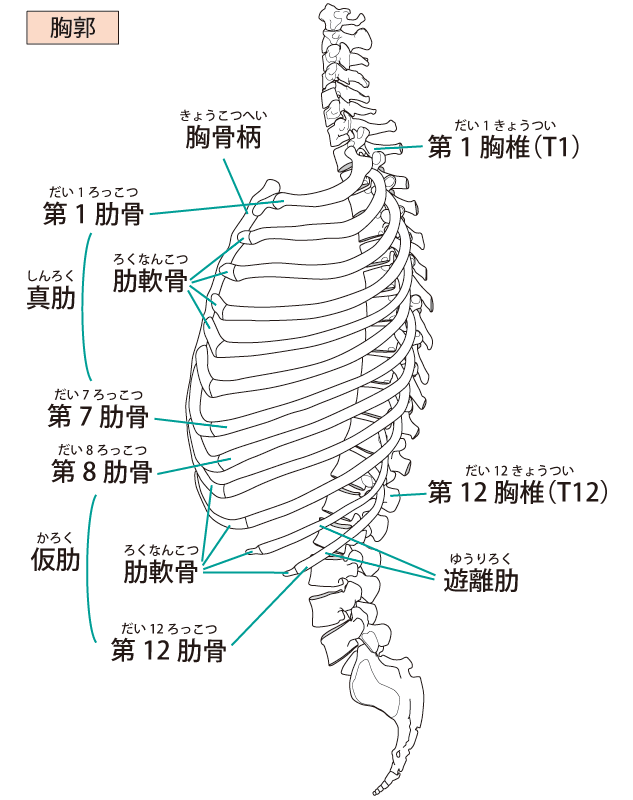

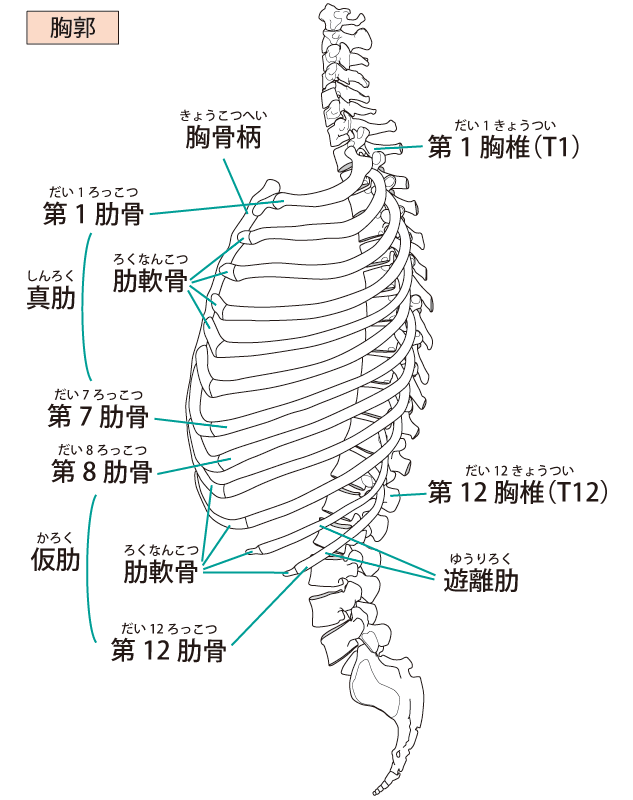

胸郭とは?その構造と役割

胸郭は、12本の胸椎・12対の肋骨・胸骨で構成され、まるで「鳥かご」のように体幹を包んでいます。

この構造があることで、上半身の安定性と柔軟性を両立できるようになっています。

胸郭の動きが硬くなると、次のような影響が出やすくなります。

- 背中が丸くなる(円背姿勢)

- 肩の動きが悪くなる

- 腰に負担がかかる(胸椎が動かない分、腰椎が代償)

- 首・肩のコリやハリが強くなる

つまり、胸郭の柔軟性は“姿勢の要”と言えるのです。

胸郭が硬くなる原因

胸郭の可動域が低下する要因は、多くが生活習慣と姿勢にあります。

- 長時間のデスクワークやスマホ姿勢

- 背中を丸めて座る習慣

- 筋肉の使い方の偏り

- 胸椎や肋間の動きの癖

これらの状態では、胸椎の伸展(背中を反る動き)が制限され、

胸肋関節(肋骨と胸骨の間)の微細な動きも少なくなります。

その結果、猫背が進行し、背中や肩周りの筋肉が「過労筋」と「さぼり筋」に分かれてしまうのです。

過労筋とさぼり筋の関係

胸郭周囲では、以下のような筋肉のアンバランスが起こりやすくなります。

| 筋分類 | 主な筋肉 | 状態 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 過労筋 | 大胸筋、小胸筋、広背筋 | 常に緊張して胸をすぼめる | 胸郭前側が硬くなる |

| さぼり筋 | 菱形筋、中下部僧帽筋、前鋸筋 | 働きが弱くなる | 背中が丸くなりやすい |

過労筋が硬くなれば、相反神経抑制(拮抗筋が働きにくくなる神経反射)によって、

さぼり筋がますます使われにくくなります。

結果として、姿勢はより丸く固定され、動きの制限が悪循環を生むことになります。

胸郭の硬さがもたらす運動連鎖の乱れ

胸椎の可動域が減ると、

その上下の関節(頚椎と腰椎)が代償的に動きすぎてしまいます。

- 胸椎が伸びない → 首が前に出る(頭部前方位)

- 胸椎が回らない → 腰をひねりすぎる(腰痛リスク)

- 肋骨が上がらない → 肩甲骨の動きが制限される

このように、胸郭の可動域低下は全身の運動連鎖の乱れを生み、

姿勢や動作の効率を落としてしまいます。

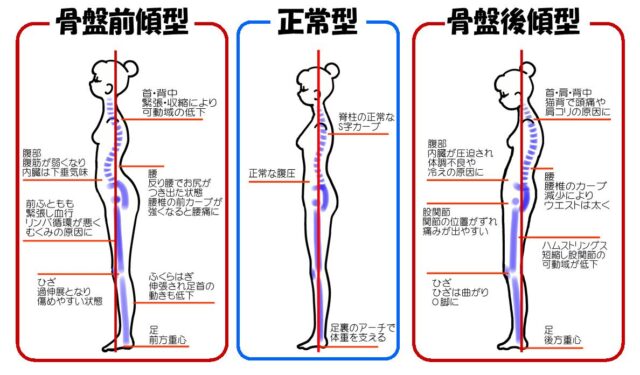

円背と胸郭可動域の関係

円背姿勢では、胸椎が丸まり、肋骨が下方へ引き下げられた状態になります。

この姿勢が続くと、胸椎の伸展・回旋・側屈といった動きが出にくくなり、

肩甲骨も外側へ引かれ、背中の筋肉が常に引き伸ばされたままになります。

すると、

- 背中のハリや疲れが取れにくい

- 肩が前に出る

- 腕を上げる動作が重く感じる

といった不快感につながります。

胸郭の柔軟性を取り戻す5つのアプローチ

① 過労筋をゆるめる(大胸筋・小胸筋)

目的:胸郭前面の緊張をゆるめて、胸椎の伸展を出しやすくする。

方法:

- 壁の横に立ち、片手を肩の高さで壁につける。

- 体を反対側へひねるようにして胸の前を伸ばす。

- 20〜30秒キープ×2〜3セット。

ポイント:肩をすくめず、胸の付け根の伸びを感じること。

② 広背筋リリース(背中の過労筋をゆるめる)

目的:背中の大きな筋を緩めて胸椎の可動性を回復。

方法:

- 仰向けで両腕を頭上に伸ばす。

- 背中の脇(肋骨の外側)にテニスボールを当てて軽く転がす。

- 10〜15回、痛気持ちいい範囲で行う。

ポイント:呼吸ではなく「体側の伸び感」に意識を向ける。

③ 胸椎モビリティエクササイズ(キャット&ドッグ)

目的:胸椎の伸展・屈曲を引き出し、円背を解消。

方法:

- 四つ這い姿勢で背中を丸める(猫のポーズ)。

- 次に、胸を軽く反らせる(犬のポーズ)。

- 10回をゆっくりと繰り返す。

ポイント:動きは腰よりも“胸のあたり”で出す意識を持つ。

④ 前鋸筋アクティベーション(さぼり筋の再教育)

目的:肩甲骨の動きを改善し、胸郭の側方動作を促す。

方法:

- 壁に手を当て、軽く押しながら肩甲骨を前に滑らせる。

- そのまま5秒キープ×10回。

ポイント:肩をすくめず、脇の下に力を感じること。

前鋸筋が活性化すると、胸郭の動きがスムーズになり、肩や首の負担も軽減されます。

⑤ 菱形筋・下部僧帽筋エクササイズ(姿勢安定)

目的:背中側のさぼり筋を使いやすくし、胸郭の伸展を支える。

方法:

- うつ伏せで両腕を「Y」の字に伸ばす。

- 肩甲骨を背骨に寄せるようにして腕を軽く持ち上げる。

- 5秒キープ×10回。

ポイント:首や腰を反らせず、背中の中央を意識。

相反神経抑制と姿勢づくりの関係

胸郭まわりでも、過労筋とさぼり筋の神経的な連動は重要です。

前側(大胸筋など)が過度に働くと、後側(菱形筋・僧帽筋中下部)の神経活動が抑制されます。

この現象を相反神経抑制と呼びます。

つまり、

「まず前をゆるめてから、後ろを使う」

という順番が、胸郭の再教育には欠かせません。

浦和ななつほし整体院では、こうした神経生理学的な観点も踏まえ、

個々の身体特性に合わせたアプローチでサポートしています。

運動連鎖の再教育:胸郭から全身へ

胸郭の可動域が回復すると、身体全体の連動性が変化します。

- 胸椎が動く → 肩甲骨の動きが滑らかになる

- 肋骨が広がる → 腰への代償が減る

- 背中が伸びる → 骨盤の位置が整う

これにより、姿勢全体のバランスが自然に整い、

立つ・歩く・腕を上げるといった日常動作がスムーズに感じられるようになります。

日常生活で意識したいポイント

- 長時間の同一姿勢を避ける(1時間に1回は立ち上がる)

- 椅子に深く腰をかけ、骨盤を立てる

- スマホを目線の高さに上げる

- 肩を引くのではなく、「胸を広げる」意識をもつ

こうした小さな積み重ねが、胸郭の柔軟性を維持する鍵になります。

浦和ななつほし整体院のアプローチ

浦和ななつほし整体院では、胸郭の動きづらさや猫背を、

「局所的な問題」ではなく全身のバランスと筋連鎖の結果として捉えています。

- 過労筋をゆるめて可動性を取り戻す

- 相反神経抑制を利用し、さぼり筋を活性化

- 胸椎・胸肋関節・肩甲骨の連動を再教育

- クライアントと施術者が共に身体の変化を感じ取りながら、卒業を目指す

“治す”のではなく、**「自分の身体が変わる力を引き出すサポート」**を重視しています。

まとめ:胸郭がしなやかになると、姿勢が変わる

胸郭の硬さは、猫背・肩こり・姿勢の崩れなど、

さまざまな不調の「根っこ」となる部分です。

過労筋をゆるめて関節の動きを取り戻し、

さぼり筋を使いやすくすることで、自然と胸郭はしなやかさを取り戻します。

浦和ななつほし整体院では、

施術者とクライアントが二人三脚で身体を見つめ直し、

卒業できる整体を目指しています。