第1章:ハムストリングスの働きと膝の痛みの関係

こんにちは。浦和の「ななつほし整体院」です。

今回のテーマは、「ハムストリングス(太ももの裏の筋肉)」と膝の痛みの関係について。

「なんとなく膝が重い」「階段で違和感がある」「太もも裏が突っ張る」という方には、とても関係の深いお話です。

◆ ハムストリングスとは?場所と働きをイメージで理解

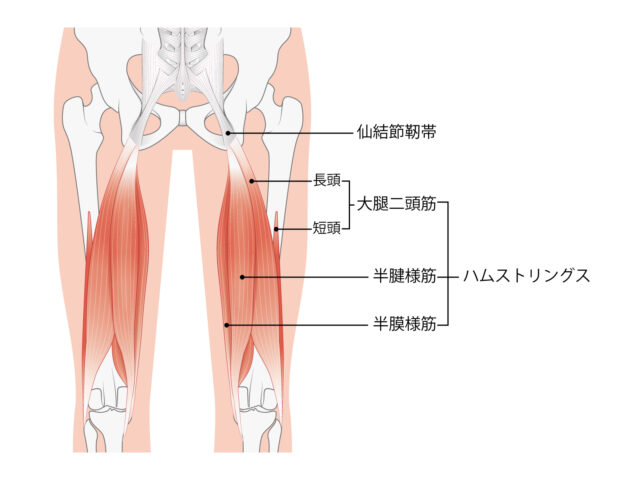

ハムストリングスは太ももの裏にある3つの筋肉――大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋の総称です。

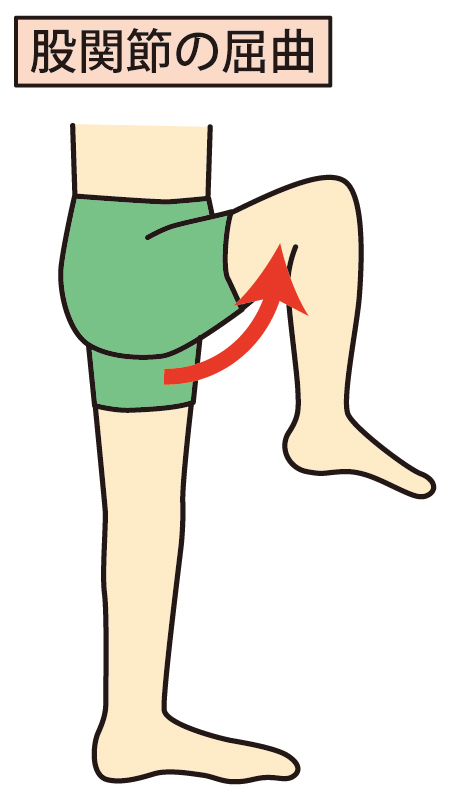

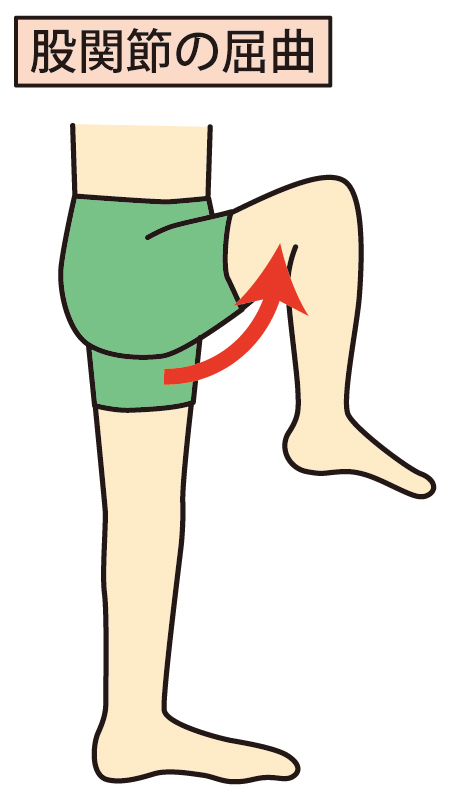

これらの筋肉は股関節と膝関節をまたぐ二関節筋で、動作に応じて2つの役割を同時に果たします。

-

股関節を伸ばす(脚を後ろに引く)

-

膝を曲げる

つまり、歩く・走る・しゃがむ・立ち上がるなど、日常のあらゆる動作で活躍しています。

「裏方の筋肉」ともいえる存在で、表の太もも(大腿四頭筋)とバランスを取りながら、膝の安定を保っています。

◆ ハムストリングスと膝関節の力学的な関係

膝の関節は、太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)がかみ合って構成されています。

ハムストリングスはこの2本の骨を後方から引き寄せるように働き、膝の前方すべりを防ぐブレーキ役になります。

もしハムストリングスの働きが弱くなったり、反対に硬く短くなってしまうとどうなるでしょうか?

-

筋力低下(または使えていない状態) → 膝の安定が失われ、関節や靭帯に負担がかかる

-

過緊張(硬くなりすぎた状態) → 可動域が狭まり、動きがぎこちなくなる

これが、膝まわりの不快感や痛みにつながる一因になります。

特に「階段の下り」「長時間の座位後の立ち上がり」で膝が伸びにくい場合、

ハムストリングスの緊張や使われ方のアンバランスが関係しているケースが多く見られます。

◆ 日常の中で起きやすいアンバランス

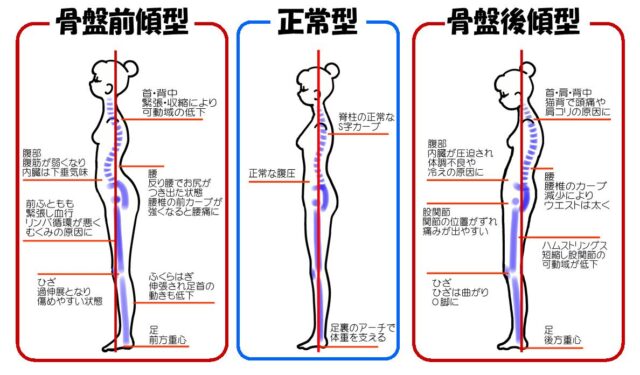

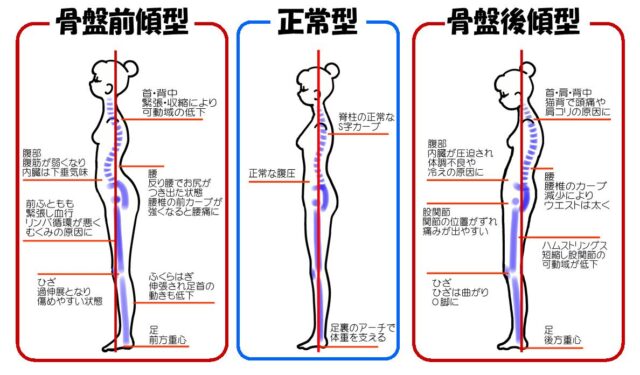

現代の生活では、座る時間が長く、股関節を伸ばす機会が減っています。

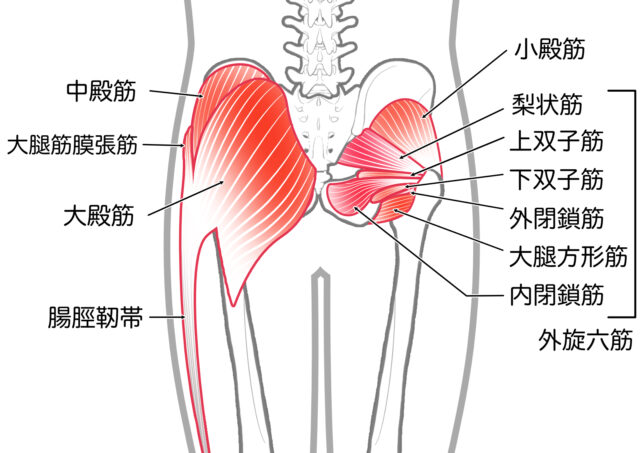

この姿勢の影響で、ハムストリングスは短縮しやすく、逆に大殿筋(お尻の筋肉)は使われにくくなる傾向があります。

結果として、歩く・立ち上がる動作の際に「本来は大殿筋が働くべきところを、ハムストリングスが代わりにがんばる」という代償パターンが起こります。

これが「過労筋(働きすぎの筋肉)」と「さぼり筋(使われにくくなった筋肉)」の関係を理解する出発点になります。

筋肉はチームで働くため、ひとつが疲れすぎると他がサボり、サボりが続くとさらに疲れが偏る――という悪循環が起こります。

◆ 「膝の痛み=膝だけの問題」とは限らない

膝が痛いと、多くの方は「膝に何か問題がある」と感じます。

しかし、実際には膝そのものに原因がない場合も少なくありません。

股関節・骨盤の動き方、太もも裏の柔軟性、足首の使い方などが影響して、

**“結果的に膝に負担が集まっている”**ことが非常に多いのです。

浦和ななつほし整体院では、膝の不調を「膝だけを見て判断する」のではなく、

**身体全体の動きのつながり(運動連鎖)**を見ながら整理していきます。

この「つながり」を理解していくと、セルフケアの効果もぐんと上がります。

◆ 膝の安定におけるハムストリングスの3つの役割

-

膝の後方安定性を保つ

→ 前十字靭帯(ACL)の代わりに、膝が前へ出すぎないよう制御します。 -

股関節と膝を連動させる

→ 立ち上がりや階段の動作で、骨盤の角度をコントロールします。 -

姿勢を支える

→ 直立姿勢では骨盤をやや後傾させ、体幹と脚のバランスを取ります。

この3つの役割のいずれかが崩れると、膝への負担が増えたり、太もも前側(大腿四頭筋)とのバランスが乱れます。

特に「裏ももが硬い」「膝裏が伸びない」といった症状の裏には、

ハムストリングスの過緊張または活動パターンの偏りが潜んでいることが多いのです。

◆ まとめ:ハムストリングスを理解することが、膝のケアの第一歩

膝の痛みを考えるとき、まず意識してほしいのは「ハムストリングスがどう働いているか」。

この筋群は、膝の安定性・姿勢の維持・動作の滑らかさ、すべてに関わっています。

硬すぎても、使われなさすぎても、どちらでもバランスが崩れます。

第2章:さぼり筋と過労筋の関係 ― 相反神経抑制への理解の第一歩

ハムストリングスと膝の関係を考えるうえで欠かせないのが、

「筋肉の使われ方の偏り」、つまり**“さぼり筋”と“過労筋”のバランス**です。

「筋トレしているのに膝の違和感が取れない」

「ストレッチしても柔らかくならない」

そんな方に多く見られるのが、この“働き方のアンバランス”です。

◆ さぼり筋と過労筋とは?

筋肉はペアで働きます。

ひとつの筋肉が縮むと、反対側の筋肉は自然にゆるむ――

この仕組みを「相反神経抑制(そうはんしんけいよくせい)」と呼びます。

たとえば、膝を曲げるときはハムストリングスが縮み、

反対側の大腿四頭筋(太ももの前側)はゆるみます。

逆に膝を伸ばすときは大腿四頭筋が働き、ハムストリングスがゆるみます。

ところが、姿勢のくせや生活動作の偏りで、

片方ばかりが働きすぎてしまうと、

「過労筋(使いすぎの筋肉)」と「さぼり筋(使われにくい筋肉)」の差がどんどん大きくなってしまいます。

◆ 過労筋が引き起こす悪循環

過労筋は、常に力が抜けない状態になっています。

動かしていないつもりでも、無意識に緊張が続き、血流が滞りやすくなります。

硬くなった筋肉は伸び縮みしにくくなり、関節の動きを制限してしまうのです。

たとえばハムストリングスが過労筋になっていると、

-

膝がまっすぐ伸びにくい

-

立ち上がるときに腰を反らせて代償してしまう

-

骨盤が後ろに傾き、姿勢が崩れる

といった連鎖的な影響が出やすくなります。

そして本来動くべき筋肉(大殿筋や内転筋など)が使われにくくなり、

「さぼり筋」がどんどん働きづらくなっていきます。

この状態を放置すると、どんなにストレッチや筋トレをしても、

結果的に同じ筋肉ばかりが働く“偏った動き”が続いてしまうのです。

◆ さぼり筋が目覚めにくくなる理由

人間の身体は「よく使う筋肉を優先的に動かす」ようにプログラムされています。

そのため、長期間さぼっていた筋肉は“使うスイッチ”が入りづらくなります。

単に「弱いから」ではなく、脳と神経のつながりが薄れてしまっているのです。

このとき重要なのが、過労筋をまずゆるめること。

なぜなら、過労筋が常に働いていると、反対側のさぼり筋には神経的な抑制がかかるからです。

(このメカニズムこそが「相反神経抑制」なのです。)

つまり、

使われすぎている筋肉を休ませることで、眠っている筋肉が自然に動きやすくなる。

この順序を間違えると、どれだけ意識しても身体のバランスは戻りにくくなります。

◆ ハムストリングスにおける「さぼり筋」と「過労筋」の例

ハムストリングスが過労筋になっているケースでは、

反対に**大殿筋(お尻の筋肉)や内転筋(太ももの内側)**がさぼり筋になっていることが多く見られます。

たとえば歩行中、股関節を伸ばすときに本来は大殿筋が主役になるはずが、

お尻がうまく使えないために、ハムストリングスが代わりに頑張ってしまう。

これが続くと、膝裏が常に引っ張られ、

関節に「伸ばしきれない」違和感や痛みが生じやすくなります。

また、骨盤を後ろに傾けた姿勢がクセになり、

背中や腰の筋肉にまで負担が波及してしまうこともあります。

つまり、膝の不調が単なる膝の問題ではなく、全身の使い方の結果として現れるのです。

◆ さぼり筋を呼び覚ますために

さぼり筋を活性化させるためには、「がんばって動かす」よりも「正しく感じる」ことが大切です。

まず過労筋を緩めて、関節の動きを取り戻す。

そのうえで、軽い刺激を入れて“ここが使われている”という感覚を取り戻します。

このプロセスを通じて、神経のスイッチが再び入り、

眠っていた筋肉が自然と働き出します。

強いストレッチや無理な運動ではなく、

**“過労筋を休ませて、さぼり筋を目覚めさせる”**という視点が、セルフケアの第一歩になります。

◆ まとめ:過労筋をゆるめてから、さぼり筋を使う

筋肉は単体で働くものではなく、常にペア・チームで動いています。

ハムストリングスを例にすると、膝や股関節の動きは常に前後の筋肉同士の協調によって生まれます。

-

過労筋(働きすぎの筋肉)を緩める

-

さぼり筋(働きづらくなっている筋肉)を感じながら動かす

この順序を守ることで、関節が軽く動き出し、

本来の姿勢や歩き方が戻りやすくなります。

次章では、この仕組みをさらに深く理解するために、

「相反神経抑制」と「運動連鎖」「姿勢」の関係について掘り下げていきます。

身体の一部が動くとき、どのように全身が連動しているのか――

そのつながりを知ると、セルフケアの質がぐっと高まります。

第3章:相反神経抑制・運動連鎖・姿勢の関係

前章では、「さぼり筋」と「過労筋」がどのようにお互いを抑え合い、

身体のバランスを崩していくかをお話ししました。

ここからもう一歩踏み込み、神経の仕組み(相反神経抑制)と、

それが全身の運動連鎖・姿勢にどう関わるのかを見ていきましょう。

◆ 相反神経抑制とは? ― 筋肉の“バランススイッチ”

人の体は、ひとつの動きをする際に、

主動筋(動きを作る筋)と拮抗筋(反対の動きをする筋)が同時に緊張しないよう、

脊髄レベルで自動的にバランスをとる仕組みを持っています。

これが「相反神経抑制(そうはんしんけいよくせい)」です。

たとえば、膝を曲げるときにはハムストリングス(膝を曲げる筋肉)が働き、

反対の大腿四頭筋(膝を伸ばす筋肉)は神経的に活動が抑えられます。

この神経の連携によって、私たちは滑らかに歩いたり、階段を上ったりできているのです。

ところが、どちらかの筋肉に慢性的な緊張や疲労があると、

このバランススイッチがうまく働かなくなります。

結果、動きがぎこちなくなり、関節や筋に負担が偏ってしまうことがあります。

◆ 運動連鎖 ― 身体はひとつの「つながり」で動いている

膝の動きだけを考えると、「膝を伸ばす」「曲げる」といった単純な動作に見えますが、

実際にはその背後で股関節・骨盤・足首などが複雑に連動しています。

これを**運動連鎖(キネティックチェーン)**と呼びます。

たとえば、骨盤が後ろに傾くと、

ハムストリングスが短縮して膝が伸びにくくなり、

それを補うために腰を反らせて立つ――というように、

ひとつの関節の動きが他の部位に影響を与える仕組みです。

この運動連鎖がスムーズに働くためには、

各筋肉の「収縮と弛緩のリズム」が整っていることが必要です。

過労筋が常に緊張していると、その周囲の関節や筋が“自由に動けなくなる”ため、

結果的に動きが偏ってしまいます。

そのため、整体的なアプローチでは**「どの筋が硬いか」だけでなく、

「どのような連鎖で硬くなったのか」**を見ていくことが重要です。

◆ 姿勢との関係 ― 動きの「初期条件」を整える

姿勢は、運動連鎖の“出発点”です。

骨盤の位置、脊柱のカーブ、重心の傾き――

これらが少しでも崩れると、相反神経抑制の働きにも影響が出ます。

たとえば、猫背で骨盤が後傾している場合、

太もも裏(ハムストリングス)は常に引き伸ばされており、

それが信号として「常に働く状態」をつくり出します。

この状態では前側(大腿四頭筋)がうまく伸び縮みできず、

膝の曲げ伸ばしのたびに負担が偏ります。

姿勢を整えることは、見た目の問題だけではなく、

神経と筋肉の協調を取り戻す作業でもあるのです。

◆ ハムストリングスと運動連鎖の実例

ハムストリングスの緊張は、膝だけでなく股関節にも影響を与えます。

股関節の伸展(脚を後ろに動かす動作)が制限されると、

歩行時に骨盤が後ろに引かれ、腰の筋肉(脊柱起立筋)に負担がかかります。

また、ハムストリングスの過緊張で膝が伸びきらない状態では、

地面をしっかり踏み込めず、足首やふくらはぎの動きが制限されることも。

こうして、膝の問題が腰・足首・足裏まで影響していくのです。

つまり、ハムストリングスのケアは「膝のため」だけではなく、

身体全体の動きをスムーズにするうえで欠かせない要素だといえます。

◆ 整体的アプローチの考え方(浦和ななつほし整体院の視点)

浦和ななつほし整体院では、

単に筋肉を緩めるだけではなく、動きのつながりを再教育することを大切にしています。

1️⃣ まず、動きのクセを丁寧に観察。

どの関節で動きが止まっているのか、どの筋が補っているのかを把握します。

2️⃣ 次に、過労筋をやさしく緩めて可動域を広げます。

これによって、神経的な抑制が解除され、さぼり筋が働きやすくなります。

3️⃣ そのうえで、軽い動作や体操を通じてさぼり筋を再教育します。

無理のない範囲で「使う感覚」を取り戻していくのです。

4️⃣ 最後に、骨盤や重心の位置を意識しながら、全身の動きの連鎖を整えます。

これが姿勢改善や再発予防にもつながります。

このように、施術者が一方的に操作するのではなく、

クライアント自身が自分の身体の変化を感じながら取り組む――

そんな**「共に改善を目指す整体」**を目標としています。

◆ まとめ:動きの連鎖を整え、自然な姿勢へ

-

相反神経抑制は、筋肉のスムーズな動きを支える神経のバランス機構。

-

過労筋があると、この仕組みが乱れ、さぼり筋が働きにくくなる。

-

運動連鎖と姿勢を整えることで、全身の動きが軽やかに。

ハムストリングスをケアすることは、膝だけでなく全身の連動を整える第一歩。

姿勢が変われば、動き方も変わり、日常の中での「負担のかかり方」そのものが変化していきます。

第4章:膝の痛みとハムストリングスの関係 ― よくあるパターンと動きの特徴

ハムストリングス(太ももの裏の筋肉)は、膝の動きを支える重要なパートナーです。

この筋肉がうまく働かなくなると、膝に負担がかかりやすくなり、

「曲げ伸ばしのたびに違和感が出る」「立ち上がるときに膝裏が突っ張る」

といった症状につながることがあります。

ここでは、日常で見られる典型的なパターンをもとに、

ハムストリングスと膝の痛みの関係を整理してみましょう。

◆ パターン①:ハムストリングスが“短く硬い”状態

長時間の座位姿勢や骨盤後傾姿勢が続くと、

ハムストリングスは常に短縮位(縮まった状態)になりやすくなります。

この状態では、

-

膝をまっすぐ伸ばしにくい

-

立ち上がるときに腰を丸めて代償する

-

歩行中に脚が前に出にくい

といった動きの制限が現れやすくなります。

硬くなったハムストリングスは、膝の後方を引っ張る力を強めます。

その結果、膝関節の前方(膝のお皿まわり)に圧力が集中し、

「膝の前が痛い」と感じる方も少なくありません。

このようなケースでは、単に“ハムを伸ばすストレッチ”よりも、

まず骨盤や股関節を動かして可動性を回復させることが大切です。

なぜなら、ハムストリングスの短縮は「骨盤の位置」と深く関わっているからです。

◆ パターン②:ハムストリングスが“過労”で働きすぎている

運動や日常動作で、ハムストリングスが主役になりすぎるケースもあります。

本来、股関節を伸ばすときは**大殿筋(お尻の筋肉)**がメインで働くべきですが、

お尻がうまく使えないと、ハムストリングスが代わりに頑張りすぎてしまいます。

このような状態では、

-

膝の裏が常に突っ張る

-

歩行中に太もも裏が疲れやすい

-

階段の上り下りで膝に違和感が出る

といったサインが見られます。

この「過労筋」としてのハムストリングスは、

常に軽く収縮しているため血流が滞り、柔軟性を失いやすくなります。

過労筋をやさしくゆるめていくことで、神経的な抑制が和らぎ、

さぼり筋(例:大殿筋や内転筋)が働きやすくなる流れが生まれます。

◆ パターン③:ハムストリングスが“さぼっている”状態

一方、ハムストリングスがほとんど使われていないケースもあります。

特に膝を伸ばしたまま立つ姿勢がクセになっている方は要注意です。

ハムストリングスが働かないと、

膝の安定性が下がり、立位や歩行時に前側の筋(大腿四頭筋)ばかりに負担が集中します。

結果として、膝のお皿周囲にストレスがかかり、

「階段で膝が痛む」「正座がしづらい」などの違和感が出ることがあります。

このタイプでは、ハムストリングスに「力を入れる感覚」を取り戻すことがポイントです。

軽い膝曲げ運動や、座位での屈曲エクササイズなどを通じて、

“裏ももを意識する”感覚を再教育していくことが役立ちます。

◆ パターン④:姿勢と運動連鎖による影響

膝の痛みは、膝だけの問題で起こることは少なく、

多くの場合、骨盤の傾き・股関節の動き・足の着き方などが関わっています。

たとえば、

-

骨盤が後傾 → ハムストリングス短縮・大腿四頭筋の過緊張

-

骨盤が前傾 → ハムが伸ばされすぎて働きづらい

-

足首が硬い → 地面からの衝撃を吸収できず膝に負担集中

このように、全身の「運動連鎖」の中で膝がどのように動いているかを見ることが大切です。

一見ハムストリングスの問題に見えても、

根本には姿勢や重心の位置のくせがあるケースが多いのです。

◆ ハムストリングスを“整える”ための考え方

ハムストリングスと膝の関係を改善していくためには、

次の3つのステップで考えるのがわかりやすいでしょう。

1️⃣ 過労筋をゆるめる

太もも裏やふくらはぎなど、硬くなっている部分をやさしく緩める。

2️⃣ 関節を動かす

膝や股関節を痛みのない範囲で曲げ伸ばしして、可動域を回復。

3️⃣ さぼり筋を目覚めさせる

お尻や太もも裏を意識した軽いエクササイズで、「使う感覚」を再教育。

この順序を守ることで、神経の働きが整い、

自然と姿勢や動作のバランスが改善しやすくなります。

◆ まとめ:膝の痛みは「全身の使い方の結果」

膝の不調は、膝そのものの構造だけでなく、

筋肉の使われ方・姿勢・動作のクセと密接に関わっています。

ハムストリングスは膝を守る大切なパートナーであり、

過労でも、さぼりすぎでも、どちらに偏ってもバランスが崩れます。

そのため、ケアの基本は「筋肉をゆるめて→動きを整えて→感覚を取り戻す」こと。

この流れを丁寧に行うことで、日常の動作がよりスムーズになり、

膝への負担が少ない動き方に近づいていきます。

第5章:ハムストリングスのセルフケアと実践法

「ハムストリングスが硬い」「膝の動きがスムーズでない」

そんなときに、特別な道具やストレッチポールがなくてもできる方法があります。

ここでは、図や写真を使わなくても理解できるように、

ご自宅で安全に行えるハムストリングスのセルフケアを、流れに沿って紹介します。

ポイントは、強く伸ばすことより“感じながらゆるめる”ことです。

◆ ステップ①:過労筋をやさしくゆるめる

まず最初に行うのは、「頑張りすぎている筋肉を休ませる」ことです。

ここではハムストリングスそのものを直接伸ばすのではなく、

周囲の筋肉や関節を通して自然に緩ませていきます。

▶ ① イスに座って骨盤を立てる

イスに浅く座り、背筋をまっすぐにして、骨盤を立てるように意識します。

背もたれに寄りかからず、軽く腰を起こすだけでもOKです。

このとき、太ももの裏(ハムストリングス)がイスに触れる感覚を意識します。

▶ ② 膝を軽く伸ばしたり曲げたり

脚を少し前に出して、膝を軽く曲げたり伸ばしたり。

呼吸は自然で大丈夫。

動かすたびに「太ももの裏がイスに押される感覚」を感じ取るようにします。

この段階では、**伸ばすことより「動かして感じること」**を重視します。

過労筋をいきなり強く伸ばすと、防御反応で逆に硬くなるため、

まずは「ゆるむ準備」を整えるイメージです。

◆ ステップ②:関節をやさしく動かす

筋肉が少し温まってきたら、次は関節を動かしていきます。

▶ ① 立位での“ゆらし運動”

立った状態で、足を腰幅に開きます。

片脚を軽く前に出し、膝をゆっくり曲げ伸ばししながら体重を前後に移動させます。

ポイントは「膝を完全に伸ばしきらない」こと。

動きの中で太ももの裏の伸び縮みを感じましょう。

このとき、腰や背中が一緒に動くのを感じられると、

運動連鎖の流れが自然に整ってきます。

▶ ② 座ってできる“足ふりエクササイズ”

イスに腰掛けたまま、片脚を少し前に出し、

そのまま足を軽く前後に振ります。

勢いをつけず、膝から下をゆっくり動かすように。

動作の中で「太ももの裏が伸びて戻る」感覚があれば十分です。

数回行ったら反対の脚も同様に。

これだけでも、ハムストリングスの循環がよくなり、

動きのなめらかさを感じやすくなります。

◆ ステップ③:さぼり筋を“目覚めさせる”

過労筋をゆるめたら、次は「さぼり筋(使われにくい筋肉)」に刺激を入れます。

ここでは、大殿筋(お尻)と内転筋(太ももの内側)を意識していきます。

▶ ① お尻のスイッチを入れる運動

イスに座ったまま、両足を床につけて軽く押すように力を入れます。

そのとき、太ももの裏ではなく「お尻の奥」に力が入る感覚を探します。

5秒ほど軽く力を入れ、ゆっくり抜く。

これを3~5回。

“お尻で支える感覚”が出てくると、自然とハムストリングスの負担が軽くなります。

▶ ② 内ももを感じるタオルはさみ運動

タオルを丸めて膝の間に挟み、軽く押し合うように力を入れます。

力を入れたとき、内もも(内転筋)とお尻の下部が働く感覚を意識。

こちらも5秒×3セットほどでOKです。

さぼり筋が目覚めることで、骨盤が安定し、

ハムストリングスが必要以上に頑張らなくてもよくなります。

◆ ステップ④:動きをつなげる

最後に、全身の連動を意識して、ハムストリングスを自然に使う練習をします。

▶ “なめらか立ち上がり動作”

イスに座り、足裏全体で床を押しながらゆっくり立ち上がります。

このとき、「お尻 → 太もも裏 →ふくらはぎ」と力が伝わる流れを感じましょう。

立ち上がる瞬間にお尻が先に動くと、ハムストリングスが自然にサポートに入ります。

この「力の伝わり方」を感じながら立ち上がるだけでも、

運動連鎖が整い、膝への負担が減る実感が得られやすくなります。

◆ セルフケアを続けるコツ

セルフケアの目的は、筋肉を“正しく使える身体”に戻していくことです。

強く伸ばすよりも、ゆるめて感じて、少しずつ動きを取り戻す。

その積み重ねが、姿勢や歩き方を自然に変えていきます。

また、セルフケアを通じて「どこが動きにくいのか」「どの筋肉を感じづらいのか」に気づくことが、

身体づくりの第一歩になります。

動きを観察するように取り組むと、少しずつ変化を感じやすくなるでしょう。

◆ まとめ:ハムストリングスを“整える”とは

ハムストリングスのセルフケアは、単なるストレッチではなく、

-

過労筋をゆるめる

-

関節を動かす

-

さぼり筋を呼び覚ます

という3つの流れで整えることが大切です。

この流れを丁寧に繰り返すことで、

筋肉のバランスが整い、膝を含む下半身の動きが軽くなっていきます。

第6章:浦和ななつほし整体院のアプローチと“卒業を目指す整体”という考え方

ハムストリングスと膝の関係を理解していくと、

「筋肉や関節は単独で動いているのではない」ということが見えてきます。

身体はひとつながりのシステム。

その全体のバランスを整えるためには、

単に一部をほぐすだけではなく、“動きの質”を見直していくことが大切です。

浦和ななつほし整体院では、こうした全体のつながりを大切にしながら、

施術とセルフケアの両面からサポートを行っています。

ここでは、私たちが大切にしているアプローチの考え方を、やさしく紹介します。

◆ 1. 「評価から始まる」整体

はじめて来られた方に対して、まず行うのは“施術”ではなく“観察”です。

歩き方、立ち方、座り姿勢、動きのクセ。

これらを丁寧に見ていくと、どの筋肉が「頑張りすぎ(過労筋)」で、

どの筋肉が「動きにくい(さぼり筋)」かが少しずつ見えてきます。

例えば、膝に違和感がある方でも、原因が骨盤や股関節の動きにあることは少なくありません。

逆に、足首や足裏の使い方が変わることで、膝の安定感が増すケースも多くあります。

最初に「どこをどのように使えていないか」を一緒に確認することで、

クライアント自身が自分の身体の状態を理解し、変化を実感しやすくなります。

この“気づき”のプロセスを、とても大切にしています。

◆ 2. 「過労筋をゆるめて、さぼり筋を使いやすくする」

ハムストリングスをはじめ、過労筋とさぼり筋のバランスが崩れると、

一部の筋肉ばかりが頑張る状態が続きます。

すると、関節の動きが偏り、姿勢の乱れにつながることもあります。

浦和ななつほし整体院では、まず過労筋をやさしくゆるめ、

神経的な抑制(相反神経抑制)を解除していくような働きかけを行います。

強い刺激ではなく、身体が安心できるようなソフトなタッチで行うのが特徴です。

その後、使いづらくなっている筋肉(さぼり筋)を、

小さな動きやエクササイズで“目覚めさせる”段階へ。

このときのテーマは「筋肉を鍛える」ではなく、

「本来の働きを思い出させる」ことです。

この二段階の流れ(ゆるめる → 使う)によって、

動きがスムーズになり、再発しにくい身体づくりにつながっていきます。

◆ 3. 「運動連鎖」と「姿勢の再教育」

身体の動きはすべて連鎖しています。

骨盤が少し前に傾くだけでも、

膝や足首の角度、太ももの筋肉の働き方が変わります。

ななつほし整体院では、局所だけを見るのではなく、

立ち姿勢や歩行の中での**全身のつながり(運動連鎖)**を観察します。

たとえば、ハムストリングスの硬さを取るだけでなく、

その動きを生かせる姿勢づくりまでを一緒に行います。

姿勢を正すことは「形をきれいにする」というよりも、

筋肉のバランスを整え、負担の少ない動作を身につけるという意味合いが強いです。

その結果として、自然と立ち方や歩き方が変わり、

「身体が軽く感じる」とおっしゃる方も少なくありません。

◆ 4. 「施術者とクライアントが共に取り組む整体」

浦和ななつほし整体院では、

施術者が一方的に“何かをする”のではなく、

クライアントと“一緒に変えていく”姿勢を大切にしています。

身体は人によって全く違います。

生活リズムやお仕事、運動習慣などによって、

どこに負担がたまりやすいかも変わります。

だからこそ、施術者が主導するのではなく、

「どんな動きがしづらいのか」「どんな変化を目指したいのか」を共有しながら、

一歩ずつ身体を整えていくプロセスを重視しています。

施術の中で動きを確認したり、

自宅でできる簡単なセルフケアをお伝えするのもその一環です。

自分の身体を理解し、動かせるようになることが、

本当の意味での“改善”につながると考えています。

◆ 5. 「卒業できる整体」を目指して

ななつほし整体院では、

長く通い続けることを目的にはしていません。

むしろ、最終的には「自分で身体を整えられるようになる」ことをゴールとしています。

もちろん、身体の状態によってはサポートが必要な期間もありますが、

一歩ずつセルフケアや動作改善を積み重ねることで、

少しずつ“自立した身体づくり”へと移行していきます。

「卒業できる整体」という考え方は、

クライアント自身の“変わる力”を信じることでもあります。

施術者が支えながらも、主体はいつもクライアント。

その関係性を大切にしながら、日常生活の中でも快適に動ける身体を目指します。

◆ 6. ご相談のきっかけに

ハムストリングスや膝まわりの違和感、

または姿勢や歩行のバランスが気になる方は、

一度お話を聞かせていただければと思います。

「自分の身体の使い方を知りたい」

「セルフケアの方向性を確認したい」

そうしたご相談から始めていただく方も多いです。

お気軽にお問い合わせください。

一緒に“自分で動ける身体”を取り戻していきましょう。

◆ まとめ

-

ハムストリングスは、膝・股関節の安定と動作の要。

-

過労筋をゆるめ、さぼり筋を使えるようにすると動きが改善しやすい。

-

相反神経抑制・運動連鎖・姿勢の視点を組み合わせることで、

より再現性の高いアプローチが可能になる。 -

セルフケアと施術の両立が、卒業につながる整体の形。

浦和ななつほし整体院では、

クライアントと施術者が協働しながら、

身体の可能性を引き出していくサポートを続けています。

症状について詳しくはこちら

膝の痛みは「膝だけ」を見ても良くならない ― その痛み、体の使い方が原因かもしれません ―

関連記事

- 膝の痛みでお悩みの方へ|「運動連鎖で整える」膝痛改善法

- 殿筋下部の働きと「膝の痛み」の関わり ― セルフケア・運動連鎖・姿勢から読み解く“下半身の使い方” ―

- 膝の痛みの本当の原因とは? 〜股関節の動きがカギ〜股関節の伸展制限が膝の痛みに及ぼす影響と対策

- 【股関節の伸展制限が膝の痛みに与える影響】〜お尻が使えないと、膝が壊れる理由〜

- 【足首の背屈制限と膝の痛み】── その関係を理解すれば、膝痛の根本改善が見えてくる

- 【さいたま市浦和】膝痛の根本原因は「運動連鎖」にあり

- 【さいたま市浦和】ななつほし整体院|膝の痛み(内側・外側・皿下・膝裏)を根本改善

- 【公式】さいたま市浦和|ななつほし整体院 恥骨筋のアンバランスが膝の痛みを引き起こす理由と整体での根本改善法 ―「痛みの出る膝」ではなく、「痛みを生む身体全体の連鎖」を整える―

- 【さいたま市】膝のねじれ(Knee-in Toe-out)で起こる膝痛を根本改善|ななつほし整体院の自宅ケア法

- 膝蓋骨(膝のお皿)の動きの乱れが引き起こす膝痛とは ― さいたま市浦和の「ななつほし整体院」が解説する原因と改善アプローチ ―

- 膝の痛みとハムストリングの働き

- 膝の痛みと大腿四頭筋の働き

- 膝蓋下脂肪体炎(Hoffa脂肪体炎)とは —さいたま市・浦和の「ななつほし整体院」が解説—

- 膝の運動療法

- 「階段の上り下り」や「動き始め」のひざ痛についての解説

- 階段で起こる膝痛 膝蓋大腿関節へのアプローチについて

- 【ひざ痛】膝が痛くて曲がらない方への整体

- 🦵 鵞足炎(がそくえん)を根本から改善 〜浦和で膝の痛みに強い整体〜 ななつほし整体院|解剖学と運動連鎖に基づくアプローチ